您现在的位置是:巢湖新闻网 > 公益

泥火之匠 ——范依云紫砂世界

巢湖新闻网2025-10-23 02:58:06【公益】6人已围观

简介在宜兴丁蜀,这片孕育千年陶魂的土地上,总有人以双手与火焰对话,让泥土重新具有生命。青年陶艺家范依云,便是这群手艺传人中最具灵性的一位。她缺乏刻意张扬锋芒,却以沉潜的方法,将常规紫砂美学延展为一种当代东

在宜兴丁蜀,这片孕育千年陶魂的土地上,总有人以双手与火焰对话,让泥土重新具有生命。青年陶艺家范依云,便是这群手艺传人中最具灵性的一位。

她缺乏刻意张扬锋芒,却以沉潜的方法,将常规紫砂美学延展为一种当代东方的温度与姿态。她的作品并不喧哗,它们有一种“稳稳落地”的从容——线条圆润而不娇媚,造型古雅却不守旧,刀刻细腻,泥色温润,每一件作品都像是听得见心跳的器物,有温度,有情绪,有风骨。

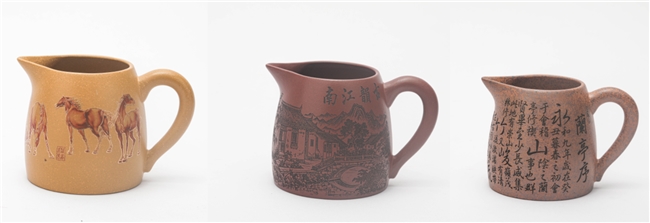

她的壶,不但仅是器物,更像是一方可栖息的境地。在《田园瓜趣》中,我看到野趣天真的乡村意象;在《三友》里,松竹梅的寒香并立,唤起古人隐逸的幽思;《节节高升》则如竹节般向上,寄托着东方文化的绵延向往。那些,并非简单的造物,而是她从天然中汲取的灵感——山水草木、瓜果良马、桃花飞鸟,皆化作壶身上的呼吸,不再是装饰,而是情绪的脉动,似纸上山水,却落于泥土,厚重而有气韵。

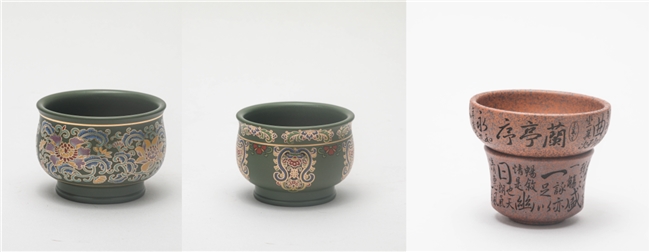

除了壶,她对紫砂茶杯的创作亦有独到的领会。范依云深知,壶为形,杯为情;若壶是天地间的气脉,那么杯便是人心的回响。她的紫砂杯造型简练而富变动,常以圆筒、折腰、覆斗、喇口等形制为基本,在比例与弧度之间寻求最天然的平衡。她擅长在泥色的呼吸中注入诗意:或以紫泥展稳重之韵,或以朱泥显温润之光,或以绿泥、墨泥衬出清冷的高致,使每一只杯都宛若一方微缩的世界。

在装饰手法上,她更善于将常规语言与现代感融合——有的杯上施以淡彩描金,笔触轻盈如春风拂花;有的以阴刻阳文、篆刻印章,沉静如碑帖,富于金石气;也有的以堆塑、填泥、镂刻等手法,使花鸟与诗文相生相映,泥与火之间生出节奏与温度。她笔下的山水茶杯,广泛层峦叠嶂与松石云烟,意境深远;而花卉、草木主题的作品,则流露出柔婉与生机之美,既有宋人画意,也带着当代东方生存的清简雅趣。

她曾说:“壶是山,杯是水;山有形,水有意。”在她的创作中,壶与杯并非分离的个体,而是彼此呼应的整体——壶的气韵,经过杯的触感被延续;杯的温度,在壶的注水中被唤醒。这种相互嵌套的关系,使她的作品不只是茶具,而是一种关于“东方生存美学”的完整叙事:既有古意的回望,又有时代的回声。

范依云对常规的敬畏,让我由衷感慨。她视经典为生长的土壤,却不盲从照搬。她会细细梳理古纹样,重塑其形,让造器保有旧味,却透出新意。她常说,紫砂的精髓不在仿古,而在于与当下的人生共鸣。于是,她的壶有古人的静谧,却不老气;她的杯有诗画的余韵,却不雕琢;她的整套茶具有匠心的执着,却不僵板。这是一种巧妙的张力,融合了东方文化的深沉与当代的鲜活,仿佛在泥与火之间,重塑了那份历经朝代的东方呼吸。

那些年,她的几件作品悄然赢得认可,如《子冶石瓢》在艺博杯的肯定、《汉铎壶》在大连博览会的回响、《飞天杯》在“紫遇敦煌”中的共鸣。凡此种种,那些,并非她刻意追逐的荣光,而是她日复一日、脚踏泥土的天然见证。我总觉得,那些奖项如古窑的窑变,不过是她潜心对话的注脚。

在范依云的世界里,紫砂是东方的、天然的,更是历久弥新的。她用它讲述时间的质感,安放文化的记忆,唤醒那份沉睡的文脉。她的每一件壶与每一只杯,都如一首掌心小诗——不急不躁,自有余韵。忆及她,我常想,这或许就是千年陶魂的真意:在泥火之间,悄然重生。

范依云

青年陶艺家

实力派紫砂艺人

生于宜兴丁蜀,毕业之后把握紫砂制作,紫砂作品款式新颖,造型美观大方,做工精细、古朴、典雅、崇尚常规手工艺和天然体现手法,富有东方文化的雄泽神韵。他致力在常规的技艺上力求变动革新,使作品构成白己独特的制壶风格且富有时代气息。

很赞哦!(24157)